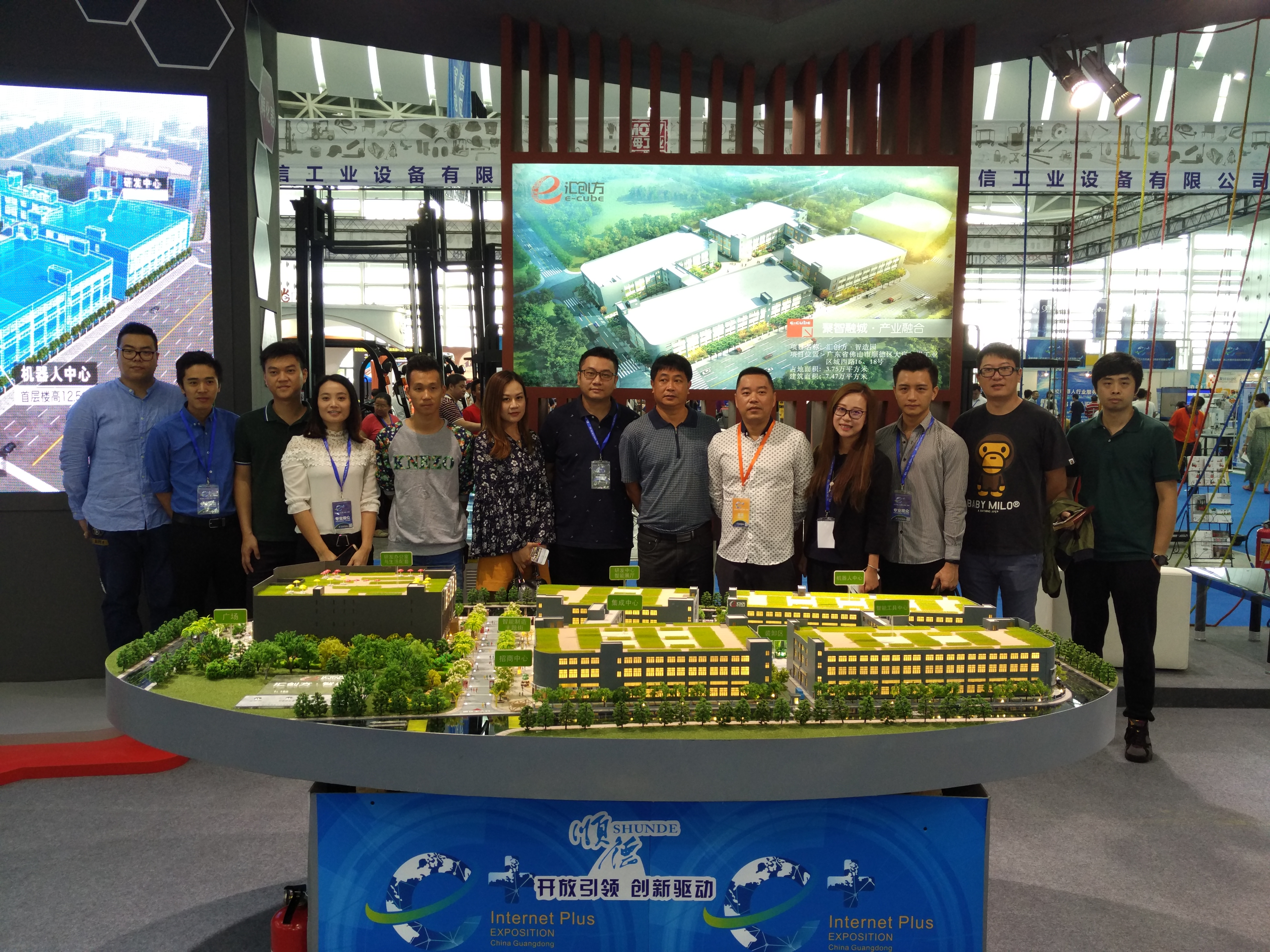

在大良红岗,坐落着一个特别的产业园——“汇创方”。

“一开始这个名字真的会带来不少误解,有个别人以为这是“孵小鸡”的公司。但其实在国外,产业园区和孵化器在产业升级的过程中起着越来越重要的作用。”陈达如一身黑色职业装,手捧咖啡,快步走入办公室。

陈达如,广东顺德汇创方孵化器有限公司总经理。作为新生代企业家,她自带“85后企业家”、“海归”、“创二代”等标签进入顺德制造业领域,锐意探索,创造行业新“景观”。

海外归来

勇敢跳出舒适圈

2010年,海外学成的陈达如回到国内,追随家里的企业,做起了销售和采购。这份工作让陈达如快速熟悉了国内经商大环境和企业运作模式。“我是十分支持创新创业的,前一份工作为我自己创业打造了很好的基础。”

陈达如表示,顺德的制造业非常出名,但随着国内外经济环境的影响和人力成本不断提高,实际上顺德很多企业都有智能化升级改造的需求。当时的大良其实是具备智能装备生产的基础,但缺乏一个集聚的平台来抱团发展,“我就看到了这样的机遇,所以汇创方诞生了,成为顺德以智能制作为主题的产业园区。”

不走家里安排好的路,自己另辟蹊径,需要很大的勇气,陈达如也因此遇到不少困难。回想创业初期是如何将目光投向智能制造,并成功说服特别“投资人”——自己的父亲,陈达如说:“不过是坚持自己想做的罢了。”而如何说服父辈企业家对智能制造园区作出投资,正是陈达如遇到的第一个问题。

“我们只租不售,我坚信,普通工业园区不是长久发展之计,它可能会繁荣一时,但我觉得这种模式注定会被时代淘汰。”陈达如说道,“我始终坚持这种认识,所以我给父亲分析国内外的发展趋势,经过多次讨论,最终他愿意去尝试一下。”

扎根大良

全力以赴结硕果

汇创方走过得这几年,陈达如仿佛看着自己亲手栽培的花,逐渐适应环境、吸收养分、吐枝纳叶。

常挂在陈达如嘴边的一句话是“行百里者半九十”,要走一百里的路,走了九十里也不过是刚刚开始而已。“一件事能不能成功,看的是长时间的投入和能不能坚持。”陈达如笑着说,“就像汇创方一样,我认定要做智能制造,那遇到再多困难,我们都会全力以赴的。”

汇创方初期招商遭遇许多难题,如何突破困境?

陈达如带领团队,用实际行动给出答案。

“现在我们的厂房基本就是满租的状态。”陈达如把这份成绩归功于坚持与投入。如今汇创方得到越来越多人的认可,红岗科技城的建设在深入推进,智能制造的资源也更加丰富,陈达如当初构想的智能制造生态圈正在慢慢成形。

“在大良甚至整个顺德,都有着非常好的发展机遇。”陈达如想要特别感谢大良政府对她的帮助,“汇创方早期得到了政府和各界人士的帮忙,才有今天的成绩。”

锐意探索

为企业家精神注入新内涵

一代人有一代人的使命,谈起大良企业家精神,陈达如深有感触。通过与父辈企业家的接触,她切身感受到了企业家精神的传承与变迁。“包容、务实、进取、创新其实是我们父辈们花费了无数的精力和实践总结出来的顺商精神,其中务实是大家对顺商最深刻的印象。”

“我觉得新生代的企业家和老一辈的企业家,有三个不同之处。”陈达如给出了自己的看法,在价值观上,父辈企业家对尝新会追求更稳健的方式,新生代企业家偏向从兴趣爱好出发。解决问题时,“陈达如们”会更愿意探索,跳出舒适圈,学习新方法,但不同于年轻人,父辈企业家则会倾向于自己熟悉的模式。管理运营方面也有所不同,父辈享受自己运筹帷幄,新生代企业家则更注重团队合作。

陈达如坦言,只有真正理解和包容这种大良企业家的精神后,才能谈传承,才能创新、去超越,“传承是小事,创新是中事,超越才是大事。”

继往开来,一代代大良人在这片土地上接力奋斗,不论“创”几代,他们都在以实际行动丰富大良企业家精神内涵,为凤城发展增添动力。

凤城企业家,一直在路上。

文|佛山日报实习生张艳青 佛山日报记者覃征鹏